插图 今日桐乡记者 李莉莉 绘

“驻村之声”正在广播。 今日桐乡见习记者 陆烨 摄

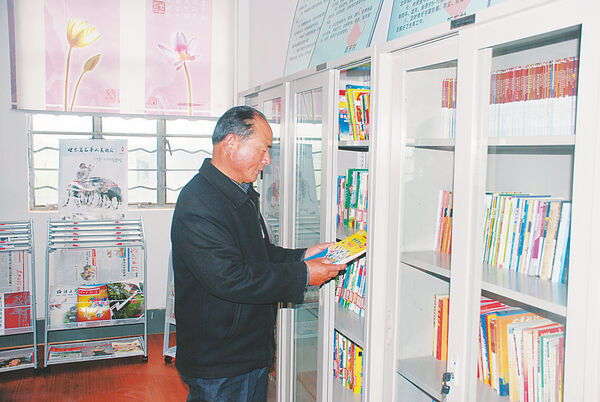

何尧德查阅农技书籍。 通讯员 阿东 摄

随着驻村干部基层服务工作的不断深入,农村的文化氛围也逐渐浓郁了起来。驻村干部们发挥自身所长、创新载体、搭建平台将先进的文化理念,传播到农村的各个角落,出现了驻村干部走到哪里,就把文化带到哪里的驻村现象,在群众中获得了“文化信使”的美誉。

“文化信使”之一:驻村广播

梧桐街道驻村干部主办的广播节目“驻村之声”用广播的形式把政策送到农民的心坎上,把技术送到农民手中,把信息传到农民耳里,成为密切干群联系的“连心桥”,提升党和政府的形象的“展示台”。

全家围着广播收听“驻村之声”

“大伙儿都别出声了,驻村之声马上就要开始了!”

4月10日傍晚6点35分,梧桐街道梧桐村沈柏生家比往常热闹了许多,只见五六个村民围坐在他家的广播周围,一个个都屏气凝神等着听梧桐街道驻村干部们自办的广播节目“驻村之声”。

在这前一天,沈柏生听村里的村民说,广播里有了一档新节目叫“驻村之声”,里面不但有最新的政策传递,还有先进人物的道德宣讲,而最吸引沈柏生的,就是“为民服务”中关于加强桑园管理的知识讲解了。

沈柏生一听这个消息就来了精神,最近马上就要开蚕了,自己正需要这方面的技术呢。“可这节目已经播了,哪里还能听得到呢?”沈柏生着急地问。“别急啊,这节目周二、周四傍晚6点40分还会重播,你明天等着听吧。”

4月10日那天,沈柏生早早地就回家等着听“驻村之声”,自己一个人听还不够,他还叫了附近的亲戚邻居和他一块听。

“听众朋友,大家好!由梧桐街道驻村干部自办的为民节目——驻村之声今天起正式开播,感谢您的收听。我是驻村干部李桂英……”6点40分,广播里传来了驻村干部李桂英的声音。

“驻村之声”的发起人李桂英是梧桐街道东方红村的驻村干部,谈到办广播节目的初衷,李桂英说:“两会召开期间,我就萌生了要办广播节目的想法,广播几乎每家每户都有,农民朋友也都爱听,我就想着我们驻村干部能不能自己办一个广播节目,把最新的政策、先进的文化传递到农民中去。”在李桂英的带领下,驻村之声立即就办起来了。

广播里的事成村民茶余饭后的话题

第一期节目播出后,引起了村民们的强烈反响,广播里播出的党代会、两会的会议精神,先进人物的事迹也成了村民们茶余饭后的话题。

这两天,村民吴新坤逢人就说要争做“四好”家庭,大家都问他什么是“四好”家庭,他张嘴就能说上来:“党代会报告里说了,四好就是‘孝顺好、恩爱好、家教好、勤俭好’。”这吴新坤平时大字不识半斗,又哪里读过党代会的报告啊,同村的人都纳闷了。原来,驻村之声第一期里介绍了“四好”家庭,吴新坤不但听了,还把他记到心里去了。“只要做到这‘四好’,我们就能拥有一个和谐的家庭。”吴新坤也学起了广播里的声音。

“农民的需求,就是我们把广播办好的动力。”梧桐街道梧桐村驻村干部钟琴说,下一期节目就轮到她主持,这两天她都在村里走家串户,搜集对“驻村之声”的意见反馈,也了解农民最希望听到什么样的节目。“下一期,我们要增加‘礼赞新农村’这一栏目,讲述发生在农民身边的新鲜事,走访时,我从村民中了解到,他们都十分期待这个新栏目呢!”钟琴说。

“驻村之声”10分钟的节目很快就过去了,沈柏生觉得有些意犹未尽,一起听广播的人们也开始纷纷讨论广播里的内容,“广播里说要施好春肥,明天我就去自家桑树地里试试。”“这九曲社区傅阿姨可真是个好人啊,真想去见见她本人!”同时,村民们也对第一期的节目提了许多意见和建议,比如语速能不能慢一点,为农服务的内容能不能再多一点。不过有一点是肯定的,下一期节目开播的时候,沈柏生和村民们还会守在广播前继续收听。

“文化信使”之二:农家书屋

4月21日上午,濮院镇新东村村委会的农家书屋里热闹非凡,几位村民一边看报、上网,一边聊着最近发生的热点话题。每周三、周六的开放日里,村里的农家书屋里,村民们上网、看书、喝茶、聊天,半天的时光就在不知不觉中过去了。

退休老人从此爱上阅读

坐在进门第一个位置上网浏览新闻的冯秋生是书屋的常客。“家里也有电脑,可我就是喜欢来这里看书、上网。你看,这里多敞亮,书报又多,还有免费茶水,看看报纸聊聊天,时间过得很快。”冯秋生退休前忙于工作,对读书也不太感兴趣。自从村里的书屋办起来后,冯秋生倒成了这里的常客。“来这里看书有意思,看完还能和老何、小朱聊聊。”冯秋生笑着说。

“老冯啊,你孙子最近借书借得很勤快啊!你看,借书登记簿上全是你孙子的名字。”冯秋生口中的“小朱”——驻村干部朱海坤拿起借书登记簿和老冯打趣。说起孙子,老冯兴致更高了,“我孙子平时就喜欢看书,知道村里面有个书屋后,就成天往这里奔。借去的书,没几天就看完了,要是能把这书屋里的书都看了,那真是了不得了。”据朱海坤介绍,最近,不少村里的孩子也喜欢来这里借书、看书。

种粮大户找到精神粮食

何尧德是村里的党员,也是种粮大户,还曾经获得过嘉兴市劳动模范称号。一进门,只见他正拿着一本《优质稻米生产》认真翻读着。“以前我们种粮,可是个体力活儿,一天做下来,连腰都直不起来。现在许多环节都现代化了,产量也提高了,和我们那时候可不能比了。”

平时,何尧德最喜欢看农业技术方面的书籍,作为承包了30亩地的种粮大户,农业知识的更新对他来说必不可少。据何尧德说,他平时喜欢看看报纸,《今日桐乡》和《南湖晚报》是他现在必看的两份报纸。“我喜欢看这两份报纸,了解市里面的动态,社会上的事情,还有农业上的新信息。”

何尧德原来就喜欢看看书、看看报,却苦于没有地方让他畅快地看。现在书屋搞起来了,对他来说绝对是个好消息。“我平时一有空就会来这里看看。这里的书种类丰富,急救的、健康养生的、农业技术的、历史文化的,什么都有。书也是经过筛选的,有质量保证。所以,我孙子、孙女过来借书,我都很放心,前两天,我还看见我孙女借了部《红楼梦》回来呢。”现在,老何和她的孙子、孙女都爱上了这个书屋,隔三差五就会过来一趟。

留筱莉是村里的妇女主任,平时,书屋是她在管理。工作之余,她也会在这里上上网,看看书。女性健康、健康养生一类的书籍是她所关注的。“我负责村里的妇女工作,成天和村里的姐妹们打交道。书屋建起来后,我也常常在这里学习保健知识,再把学到的知识传递给村里的姐妹们。现在,也有不少姐妹来这里看书,看完还会和我聊聊。书屋对我的工作起了很大的帮助作用。”

农家书屋改变了不少村民的生活,而促成书屋建成,有一个人功不可没,那就是来自市民政局的驻村干部朱海坤。据了解,为了争取这个书屋落户新东村,朱海坤可花了不少心血。当时,朱海坤多次向市文化局汇报了新东村村民对文化、科技信息方面的需求后,市文化局经过综合考虑,决定在新东村增设一个书屋。书屋建成后,为了丰富藏书,他还申请到了 1000多册的赠送书籍。现在,书屋的影响力在逐渐扩大,越来越多的村民聚集到这里,用书充实他们的业余生活。

“文化信使”之三:民情茶馆

“小岳,快来这边坐!”“小岳,昨天早上怎么没过来,我等了你好一会儿呢!”清晨,崇福镇上的一家茶馆里,一位年轻的小伙子和几位村民坐在他们的“老位子”上,交谈起来。昨天新闻联播里说了什么,市里最近出台了什么政策,今天带来的菜卖了多少钱?大到国家大事,小到一把青菜的价格,都是他们聊天的话题。

自从去年12月驻村以来,清晨泡茶馆几乎成了崇福镇南阳村驻村干部岳挺宇每天的必修课。在与村民的家长里短中,岳挺宇获得了村情、民情的第一手资料。

茶馆里做政策的“解说员”

岳挺宇告诉记者,茶馆里的气氛轻松活跃,是村民们畅所欲言的好地方,在这里,往往能听到村民们的心里话。与村民的交谈中,岳挺宇有时会将话题引到“两新”建设、征地拆迁、区域发展等和农户切身利益相关的内容上,在轻松的氛围中,做一些热点问题的民情调研。“如果能将土地全部整理出租,我当然愿意搬到新村点去,住也住得舒服,地也不用种,多好啊!但如果土地不流转,我们人是搬进了新房子,种地却要到老远的地方,那就太不方便了。” “要是耕地流转,保留桑地那就好了,现在养蚕比种粮划算,收入要高,而且轻松得多。”村民们的话岳挺宇都记在心里,每一次从茶馆回来,他都会把了解到的情况整理记录下来。

在这个小茶馆中,岳挺宇不仅仅是 “调研员”,还是 “宣传员”、“解说员”。他把茶馆当成了一个特殊的工作场所,做起了政策的宣传解说工作。

岳挺宇驻村前在市委办工作,作为工作人员,他先后参与了“访邻居、找差距、寻对策”、桐乡市十三次党代会、嘉兴市党代会等重大活动。每次回到村里的茶馆,茶友们都会围拢过来,津津有味地听他“讲故事”,委员的故事,代表的故事,提案的故事,政策出台的故事……市十三次党代会后,他回到茶馆,向村民们说起会议的场景,会议提出的我市未来五年的目标和计划。村民们都听得津津有味,不时会发表自己的看法,提出各种各样他们关心的问题,岳挺宇会根据他了解到的内容,详细向村民们解答。

小茶馆里为村民解决大问题

依托茶馆这个平台,岳挺宇也发现了不少“线索”,为村民解决了许多问题。

“今年养猪行情不一定好!我这几年养猪,小猪老是得病,一下子就死几十头,损失很大呀!”一次,岳挺宇在茶馆聊天时听到邻桌有人在谈论猪的养殖行情,联想到村里有不少养殖户说不定也在为养猪的事情发愁,他立即行动起来,挨家挨户地上养殖户家里了解情况,得知由于缺少科学的养殖知识,不少养殖户在面对突发病害时往往束手无策,对技术培训有着迫切的需求。为了解决养殖户们的烦恼,岳挺宇专门联系了畜牧兽医部门,争取到他们的支持,及时为养殖户举行了知识讲座。

在与计宝根的另一次闲聊中,岳挺宇得知,村里有部分老年人行动不便甚至卧病在床,无法亲自去派出所跟换身份证,而根据公安部门要求,2013年1月1日后,第一代身份证将取消。在排摸清楚后,岳挺宇联系派出所,并获得了他们的支持,主动上门为35位老人办理了新的身份证。

4个多月的茶馆生活拉近了岳挺宇与村民们的距离,通过茶馆这个媒介,他渐渐地融入了村里的生活。在近期的民情档案调查走访中,他常常能够脱口叫出村民的名字甚至外号,也能说出村民家里的基本情况,村民们惊讶之余,也渐渐地接受了这个城里来的“村民”。

所属专题:

桐乡市“进百村住千家联万户”实践活动