各位女士、各位先生:

大家好。

今天,来到这里,和大家见面,和大家交流,很高兴,也感到十分荣幸。

我知道,今天在这里做的这个讲座,是“伯鸿讲堂”的一部分。我也知道,命名这个讲堂的“伯鸿”二字,取自我们桐乡近代历史文化名人陆费逵先生的字,用以纪念他创办中华书局的丰功伟绩。

今天,既然来到了这里,我想也应该讲一点与陆费逵先生相关的东西,以表示对他的敬意。不过具体讲述的题目,不是直接与他相关,而是与他的四世祖、《四库全书》总校官陆费墀先生有关。陆费墀先生当然更是我们桐乡历史上大名鼎鼎的文化名人。

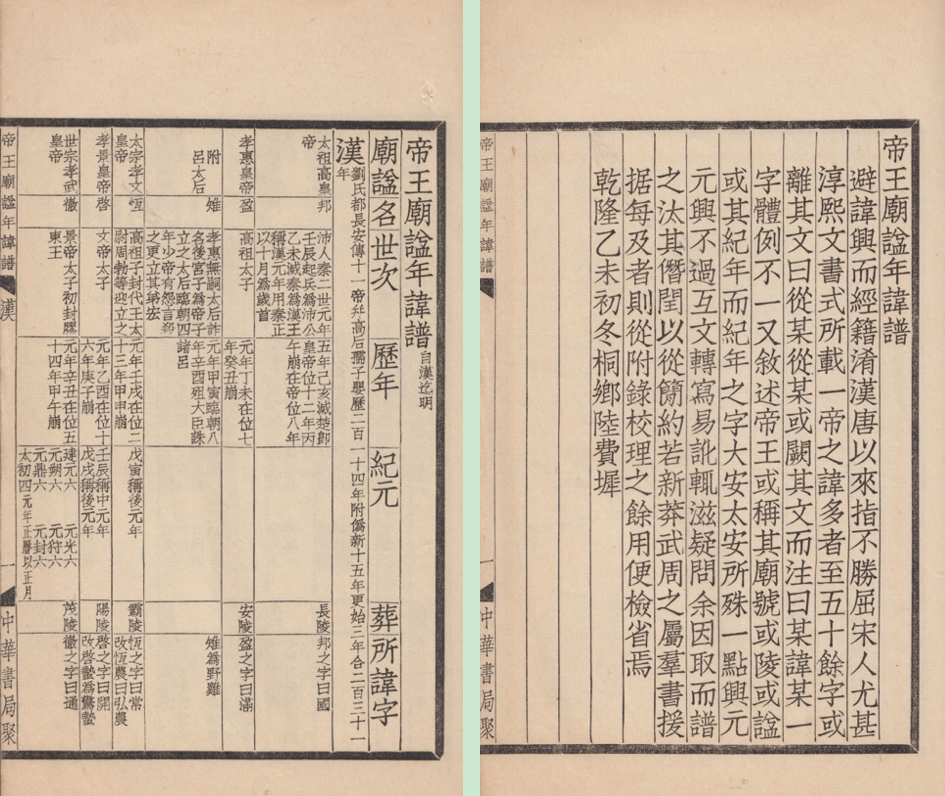

陆费墀先生编著过一部很有用的工具书,不管对专业的文史研究者,还是对业余的文史爱好者,都很有用,现在还没有什么同类的著述能够取代它。这部书的书名,是《历代帝王庙谥年讳谱》,一一开列各个帝王的庙号、谥号、人名、历年、纪元、所葬陵墓和所讳改之字。

这书旧时最常见易得的版本,就是中华书局编印的《四部备要》的排印本,好像现在没有什么新印的单行本。要真是这样,我想,中华书局似乎很有必要重印一个单行本,既可满足社会的普遍需求,也是对陆费逵先生和他的先祖陆费墀先生一份很好的纪念。

民国《四部备要》本《历代帝王庙谥年讳谱》

好了,现在来谈今天的主题——谈谈“始皇帝”的谥号性质。陆费墀先生的《历代帝王庙谥年讳谱》,载录的范围,是“自汉迄明”,并没有汉代以前的内容,当然也就没有表述秦朝的皇帝是否存在谥号这一问题。我在读史治史的过程中常常翻检陆费墀先生撰著的这部《历代帝王庙谥年讳谱》,留意到书中避而未载秦代的情况,而看此前两周时期的王侯似乎都有谥号,这才促使我最近在研究秦始皇和他所创立的大秦帝国时,很自然对“始皇帝”这一名号的性质做出一番探索,辨明这一称谓应属一种与谥号相当的用法,是一种谥号性质的称谓。

我把这一认识,写入了最近刚刚在中华书局出版的《生死秦始皇》一书。

那么,谥号的性质是什么呢?所谓《逸周书》的《谥法》篇阐释说:“谥者行之迹也。”《礼记·乐记》也载述说:“闻其谥,知其行。”也就是给予一个人什么样的谥号,要按照你一生的行迹、也就是行为来确定。人活一世,做过的事儿不止一件两件,前前后后,其所作所为,往往也不尽统一,会有一些变化;甚至在极特殊的情况下,也许还会出现放下屠刀、立地成佛的奇迹,即已截然判若两人。

所以要想合理地评定一个人的行迹,需要通观其一生,做出综合的考虑,所谓“盖棺论定”,体现的就是这个道理。这意味着一个人的谥号,只能在他死后才能拥有,而这个谥号是什么,完全是由他人评定的,谥号的所有者当然不能未死先知。

我认为“始皇帝”是一种具有谥号性质的称谓,主要指的就是这一点。这就意味着只有在这位暴虐的皇帝死后,才会出现“始皇帝”的叫法。

可是,在中国这个国家,人们当下的认识又是怎样的呢?我想,各级学校的教科书,大体可以代表其一般状况。

在2016年中华人民共和国教育部审定的义务教育中学历史教科书(《中国历史(七年级上册)》)中,清楚地写有“嬴政自称始皇帝”这样的说法。大家千万不要以为这是因为中国古代史相关领域的专家没有人做出明确的讲述,编基础教育教材的人又无法回避,才对付着给出的说法。让我们再看一下翦伯赞先生主编的大学中国通史教材《中国史纲要》,这可是当前中国大陆最为权威的大学历史教科书,其中的秦汉史部分,还是由北京大学非常著名的中国古代史权威教授田馀庆先生执笔撰写的,这部书中就明确写道:“(秦)统一战争结束后,秦王政已着手进行集中权力的活动。他兼采传说中三皇、五帝的尊号,宣布自己为这个封建统一国家的第一个皇帝,称始皇帝,后世子孙世代相承,递称二世皇帝、三世皇帝。”这可是名牌大学大牌专家红口白牙清清楚楚讲的话,要是把这看成是中国史学界的通行看法,恐怕并不过分。若是转换一个角度,按照常理做一下猜想,编制上述中学教材的基础,恐怕应该是像《中国史纲要》这样的大学教科书;也就是说,正是因为先已有了田馀庆先生撰写的《中国史纲要》,才会后有教育部组织相关学者编写、审定的中学课本。——根源还是出自大学者的研究和表述。另外,在当今中国大陆最通行的中国历史年表——方诗铭先生著《中国历史年表》上,也清清楚楚地标明:“秦统一全国,秦王政称始皇帝。”

这意味着什么?意味着在中国的学术界和一般知识层面,都把“始皇帝”作为秦王政二十六年甫一兼并天下就开始采用的一种“自称”,或者是当时天下各地通行的用法。这就与人死之后才有可能行用的谥号大相径庭了。

各种教科书里都这么写,“老师”们也都照本宣科这么讲。那么,我为什么又要琢磨它不是这么回事儿呢?这就是我在翻阅《历代帝王庙谥年讳谱》的过程中,不知不觉地会去思索谥号制度的演变过程,胡乱想着想着就想到,这一制度演变到秦代,出现了一个断层:秦始皇创建大秦帝国之后,突然冒出来个前所未有的“皇帝”,可是相传已久的天子谥号却失踪不见了。这是为什么呢?这一现象的背后,究竟原因何在呢?

在座的各位朋友也许会问:像我辛某人在北京大学教书,而北京大学不管办的好坏,在这个国度里,好歹是一所很高端的大学,陆费墀先生这部《历代帝王庙谥年讳谱》,看起来似乎只是一部普普通通的文史工具书,为什么会给我的研究带来这么大的帮助呢?

历史学是一门人文学科,而人文学科研究的方法,往往具有很强的个性化特点,在一定意义上也可以说一个人有一个人的做法;至少我是从来不相信那些所谓国际潮流、世界趋向同我个人的研究有什么直接关系的,我只是想用自己喜欢的方法来研究自己感兴趣的问题。我做研究,一直偏重解决那些很基本的问题,强调首先辨析清楚这些基本问题,在此基础上再揭示这些现象背后的历史缘由。在过去所做的研究中,中华书局帮助我出版的《建元与改元》一书,就比较充分地体现了我这样的研究特点。

在我看来,这些人们习焉不察的基本问题,在很大层面上看,都是一些更重要、更有价值的问题;至少与那些基于近现代社会科学理念提出的问题相比,要更有意义、更切合中国历史的实际,因而也就显得要更实在一些。帝王谥号制度在秦朝的戛然中止,或者说是陡然变型,似乎就是这样一个众目昭彰的问题,不容视而不见。

所谓《逸周书》,依照旧说,或谓源自西汉中秘之本,或谓西晋时出自汲冢;或以为周人旧典,或以为战国以至更晚时人纂辑。现在结合新出土文献来做分析,至少其中很大一部分内容,应有很早的渊源,信非向壁虚造之书。《逸周书》中的《谥法》篇,宣称谥法是周公旦与太公望所制定的制度,乃其二人为周天子“开嗣王业”、也就是他们两个人在周人灭商之后所创建的西周国家典制的一个重要组成部分(《逸周书·谥法》篇首序说),后世则但名之曰“周公谥法”。

核诸西周以来谥号制度产生和演变的实际情况,我觉得《逸周书·谥法》这一说法是具有很大合理性的。

彭裕商先生研究谥号的起源(见所撰《谥法探源》一文,刊《中国史研究》1999年第1期),指出大致是从商王文丁之世时起至商末的帝辛,殷人即把一些带有褒美之意的文词添置于先王日名之前,如武丁、康丁、武乙、文武丁、文武帝乙等,这具备了一些后世“谥法的基本特征”,因而这一时期可以认为是“谥法开始形成的时期”,或称之为“谥法的早期阶段”。

这样的认识,固然很合理,也很重要,不过在这里我想对这一认识稍微再做一点补充说明,谈谈自己读后的想法。

这就是彭裕商先生在研究谥法的性质和作用时,乃是援依宋人郑樵在《通志·谥略》中“有讳则有谥,无讳则谥不立”的说法,以为谥法的本质作用,是由于回避尊者名讳的原因而在其死后为他制作一个称谓的名号,或者说其本质的作用只是“为了区别已故的君上”。

这样的认识,明显不够全面,因为彭裕商先生没有能够充分关注和理解《逸周书·谥法》所述“谥者行之迹也”这一定性。按照这一定性,美行予美谥,恶行得恶谥,并不只是相互区别的符号而已。正是这一特性,使得谥号成为后世历朝历代约束君主以至王公大臣的一道紧箍咒,他们当中那些天良尚未尽皆泯灭的家伙,为珍惜身后的名声而不至于过分暴虐,甚至能适当多做一点儿善事好事。

在我看来,正因为在对谥法根本性质的认识上存在这一偏差,彭裕商先生对谥法产生年代的认识,便颇有一些模糊不清的地方。彭裕商先生否定了王国维所持周初诸王如文、武、成、康、昭、穆皆生时称号而非死后之谥的观点以及郭沫若所持谥法之兴当在战国时代的看法,以为自从西周初年的文王、武王时期起,即因袭了晚商给予先王“美号”的做法,其称谓形式已与后代谥法无别。可是,与此同时,他又提出,周人谥名最初承袭商代,只有“文”、“武”二字,往后逐渐增多,才逐渐进入了谥法的成熟阶段。

我觉得,这样的说法,较诸王国维先生和郭沫若先生等人昔日的认识虽然有了巨大的进步,但稍显遗憾的是,彭裕商先生并没有能够清晰、确切地说明周初文王、武王之类的称号,到底是不是属于谥号,或者说它到底是给予先王的“美号”还是给已故王者确定的谥号?从而也就没有能够准确说明谥号到底产生于何时。

在这里,我们不妨先按照自然科学研究的通行办法,做一个假定,即假定如《逸周书·谥法》所说,周公旦与太公望在灭商之后,即为西周王朝创制了一整套规则严整的谥法制度,而西周从开国之初就一直奉行这一制度,那么,这一制度应当存在如下两个方面的特征。

第一,是通观周人一朝,其君王的谥号,应当不会重复。因为只有这样,才能体现《通志·谥略》所述“有讳则有谥”的立谥缘由,这也就是彭裕商所表述的“为了区别已故的君上”的立谥原则。核诸实际的情况,正是这样,两周诸王的谥号,没有一个相重的用例。这与商人既先有武丁、又后有武乙的情形,形成鲜明对比。谁是在依法定谥,谁是在随意给予“美号”,区别是一清二楚的。

第二,历代周王的谥号,应该能够准确体现“谥者行之迹”的原则,也就是我在前面所讲的美行予美谥,恶行得恶谥。我们看西周在共和之前即有厉王之谥,而这个“厉”字,依据《逸周书·谥法》的说明,只有“杀戮无辜”这一种寓意,别无他解(据《史记正义》附列之本),这一词义也与周厉王“暴虐侈傲”以至滥杀谤者的行事若合符节(《史记·周本纪》),怎么也没法把它解释成为一种“美号”,因而能够很好地体现“恶行得恶谥”这一规则。

在此基础上看周初所施用的诸如“文”、“武”等谥号,虽然看似承自晚商给予先王的“美号”,但不仅西周王朝,在中国后来的历史上,历朝历代,凡开国之初,类多所谓英主,所得自然多属“美谥”,故西周施用文王、武王之类的谥号,是很自然的,这并不意味着一定是在沿承商人给予先王“美号”的做法,从其并无重复使用这些具有美意的词汇、亦即每一个称号都是独一无二的这一点,也可以佐证这是与商人所给予先王“美号”不同的另一种性质的名号。

如果我们以彭裕商先生的研究为基础,把商代后期那些冠加于先王日名之前的褒美之词看作是一种处于萌芽状态的谥号的话,那么,在此基础上再把周人诸如文王、武王、厉王等等名号前后对照,相互比衬,正可清楚地显示出“谥者行之迹”这一特性,而这也应该是从西周灭商开国之初就定好了的国家体制。

总之,综合上述两个方面的特征,应该能够认定,谥号制度,创设于西周初年,至少根据目前所掌握的材料,我们并没有理由否定这一点。

清楚认定这一史实之后,接下来我们再来谈谈周人创设这一体制的历史意义。像这样给死人定个名号,并把它称作谥号,或许有人会觉得也算不上多大的事儿,可是我们若是俯瞰历史发展的大趋势,在一个时代的大背景下看待这一问题,情况可能就不这么简单了。

王国维先生对谥号制度发生缘起的看法虽然不够准确,但若要更深一层地认识这一问题,则不能不提及王国维先生写下的《殷周制度论》那篇名作。在这篇文章的一开头,王国维先生写道:“中国政治与文化之变革,莫剧于殷周之际。”这是一个非常著名的论断,充分显示出一代大师的高见通识。我想,若是以这一论断为基础,在商周大变革的政治背景和文化背景下来审视谥号的起源和发展问题,就会更容易理解,由商人给予先王的所谓“美号”到周人开启一种全新的谥号制度,这正是王国维先生所说殷周之际历史巨变的一项重要而且显著的要素;同时,这也应该是所谓周公“制礼作乐”的一项重要内容。

当年周公制定的这套礼乐文明制度,至秦,很多方面都发生了根本性转变。盖如《史记·秦始皇本纪》所记:

始皇推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜。方今水德之始,……更名河水曰德水,以为水德之始。刚毅戾深,事皆决于法,刻削毋仁恩和义,然后合五德之数。于是急法,久者不赦。

对这里所说的“合五德之数”,唐人司马贞在《史记索隐》中解释说:“水主阴,阴刑杀,故急法刻削,以合五德之数。”在当时人看来,分别以金、木、水、火、土“五行”,主宰着天地万物的命运,所谓“五德”只是“五行”的一种体现形式,是体现金、木、水、火、土“五行”的五种“德运”。《史记·秦始皇本纪》所说“终始五德之传”,是指“五行之德始终相次也”(司马贞《史记索隐》语),就是所谓“五行之德”冥冥之中自然运转的规律。因而秦始皇依照这一规律确立的管民理政的根本纲领,即所谓“事皆决于法”、“急法刻削”,以刑杀的手段血腥控制民众,也可以说是全面建立起一个“法制”社会。

所谓“法制”社会自然是相对于“礼制”而言,其具体的面对的背景,便是周公创建的礼乐制度。尽管大秦帝国也不是没有礼制建设,譬如叔孙通所代表的那一批“博士”,在很大层面上,就是以儒家所专擅的礼学服务于朝廷,然而由周入秦,毕竟对传统的礼制做了很大变更。

在这一背景下,我们看秦始皇创制“皇帝”这一名号的经过以及所谓“始皇帝”的性质到底是什么:

秦初并天下,令丞相、御史曰:“……寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。其议帝号。”丞相(王)绾、御史大夫(冯)劫、廷尉(李)斯等皆曰:“昔者五帝地方千里,其外侯服夷服,诸侯或朝或否,天子不能制。今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未尝有,五帝所不及。臣等谨与博士议曰:‘古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵。’臣等昧死上尊号,王为‘泰皇’,命为‘制’,令为‘诏’,天子自称曰‘朕’。”王曰:“去‘泰’,采上古‘帝’位号,号曰‘皇帝’。他如议。”制曰:“可。”追尊庄襄王为太上皇。制曰:“朕闻太古有号毋谥,中古有号,死而以行为谥。如此,则子议父,臣议君也,甚无谓,朕弗取焉。自今已来,除谥法。朕为始皇帝,后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”(《史记·秦始皇本纪》)

文中所说“皇帝”名号产生的缘由和过程,只是我们在这里讨论“始皇帝”一称时需要了解的背景,因而不必多予解说。

具体看“朕为始皇帝”这一说法,有些人或许以为这不清清楚楚地写着秦王赵正(即旧史所谓“嬴政”)从此开始就自称“始皇帝”了么?前面一开始我讲教育部审定的中学历史教材谓“嬴政自称始皇帝”,田馀庆先生讲秦王政“宣布自己……称始皇帝”,应当就都是这样来理解《史记·秦始皇本纪》的。

那么,这样的理解是不是合适呢?也就是说,这样的理解到底对不对呢?在座的各位朋友,让我们大家一道来仔细通读一下上面引述的《史记·秦始皇本纪》,我想,绝大多数朋友,恐怕是不会认同这种解读的。

这是因为秦王赵正宣布“朕为始皇帝”的前提和出发点,明明是他“闻太古有号毋谥,中古有号,死而以行为谥。如此,则子议父,臣议君也,甚无谓,朕弗取焉”,即他不能容忍在其身后,按照西周初年以来的定例,由自己的儿子和满朝大臣来评定其一生的功过是非,“以行为谥”。

为什么呢?像西周的开国君王文王、武王,不都是满不错的谥号么?他手下丞相王绾、御史大夫冯劫、廷尉李斯等那一班大臣,不是说他“兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未尝有,五帝所不及”么?就在死前不久,当他东南巡行,至我们浙江绍兴一代、也就是秦朝会稽郡时,随行臣子们在会稽山上立石刻铭,颂扬秦德,不是也说他“圣德广密,六合之中,被泽无疆”么?他能不在人世间留下个好谥号么?

要是臣子们在其死后仍然能够像他活着时候一样如此这般地歌功颂德,那当然乐不得的。可是,这位暴君就是再坏,也确实不傻。他要真是傻瓜,也就不会在战国乱世中脱颖而出,灭除群雄,兼并天下了。

赵正这家伙心里明明白白:周公制定的这个谥法,其最实质性的作用,在于通过“谥者行之迹”这一原则,来规诫和约束君王,让他们对自己的行为负责,不要把坏事儿做绝,并尽可能做上一些利国利民的好事儿。可是,他自己所作所为的真实情况是怎样的呢?前面已经谈到,赵正这位“始皇帝”依据天运所确立的治国大纲,就是以严刑峻法来控制社会,压制异己的言行,所谓“焚书坑儒”,就是其中最显昭彰的事例。

在思考这一问题时,我必须再一次强调指出,谥号是根据谥法来拟定的。秦始皇赵正在决定废除谥号制度时,还特地说明要“除谥法”,南朝刘宋时人裴骃撰著的《史记集解》,正清楚指出,这里所说“谥法”,乃“周公所作”,这也就是前述《逸周书》中《谥法》篇。在这里还要一并指出,这一所谓周公《谥法》的严肃性,也是不容妄自背离的。赵正两手一撒之后,后嗣和臣子只能依据他的行迹来给他拟定谥号。因此,要是真的盖棺定谥,赵正这位天天操弄刑杀的暴君,当然不会得到诸如文帝、武帝这样的好名,一定是一个如同“厉帝”这样的恶谥。

关于这种周公《谥法》在确定谥号方面的严肃性,我们可以举述汉宣帝为其祖父卫太子所拟定的谥号“戾”字来说明这一点。卫太子因为对乃父汉武帝施行巫蛊之术,以诅咒其速死,事情败露后,先是擅自杀掉汉武帝派去侦察其事的特使江充,继之又不得不铤而走险,举兵叛乱,最终兵败自杀。汉宣帝登基称帝后给他的祖父确定谥号,在主观感情上,当然不会愿意给予卫太子恶谥,可是这个“戾”在《谥法》中的定义,乃是“不悔前过曰戾”,应该说是一个地地道道的恶谥。汉宣帝这样给他的爷爷定谥号,原因无他,这只能是不得不遵行《逸周书·谥法》所确立的“行者谥之迹”的原则,亦即“大行受大名,细行受小名,行出于己,名生于人”(《逸周书·谥法》)。这一原则,缘于周公创制谥法的目的,是为了维持朝政的平稳运作,这也就是维护整个国家的安全稳定,故“虽孝子慈孙,百世不能改也”(清计大受《史林测义》卷八“戾太子据、田千秋”条)。要是没有这种不可突破的约束,几乎所有的谥号都是出自子议其父,即使仅仅是出于孝道,而也得给老爹弄个“美号”,大家全都差不多,那还没事儿找事儿搞这个谥号制度干什么?

正因为“名生于人”的依据是“行出于己”,而赵正又深知自己的实际“行迹”是绝不会得到什么美名佳号的,所以他才要彻底废除周公定立的谥法,不再由后嗣臣子议定已故帝王的谥号。

可是如前所述,除了体现已逝尊者的“行迹”用以昭示后人之外,谥号制度从其最初定立的时候开始,就还有另一重功能,这就是《通志·谥略》所说“有讳则有谥”,也就是在一位尊者离世以后,给他选定一个个人独享的名号,这样,便既避开了生前的名讳,又能够使这些亡灵彼此之间有所区别,不致于相互混淆。若是完全废掉谥号不用,那么,又怎样称呼死去的皇帝呢?

赵正当然也不会想不到这一点,他设计的解决办法,就是《史记·秦始皇本纪》所说“朕为始皇帝,后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷”。这样连贯着把《史记·秦始皇本纪》读下来,我们也就很容易明白,所谓“朕为始皇帝”,是赵正讲自己去世之后,就用“始皇帝”作为取代谥号的称谓,而“后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷”,是说后世数算他们是第几代皇帝,就依次称之为“二世皇帝”、“三世皇帝”,直至“万世皇帝”,这样可以一直传承到无穷远的代数并可为其定名为“无穷世皇帝”。

这样看来,“始皇帝”以及秦朝可能出现的“X世皇帝”以至“N世皇帝”,虽然不是周公谥法意义上的谥号,却在很大程度上正起到一种替代谥号的作用,所以我才会说“始皇帝”是具有某种谥号的性质的。

大家看看,细心读书,耐心读书,一句一句地慢慢读书,在前辈学者研究的基础上解读出一些他们没有读出的涵义,或是订正一些他们的误读误解,这都不一定是什么很困难的事情,也不一定需要太多预备的知识,我们就能做到。读书学历史,读书而研治历史,有时就这么简单;我写《生死秦始皇》,所做论述,大多也都就这么简单,都这么朴素。

不过在历史研究中,并不是简单朴素的研究就只能针对具体孤立的史事得出浅薄片面的结论,如果研究者能够依托于一个较为广阔的社会背景,以发展的眼光去观察一个较长时段内相关事项的演变,往往也会超越于直接考察的对象之外,得出一些更能切入历史进程主脉的认识。

通观上述中国古代谥号制度的起源和它的演进过程,可以看到,由商入周以后谥号制度的建立以及周公所编制的谥法,这本身乃是商周间社会大变革的一个重要组成部分;换言之,谥号制度应是周代礼乐社会的一项重要内容和标志。

在这一基础上,我们再来看秦君赵正对谥号制度的废止,以及以世次冠加于“皇帝”一名前面,来作为替代谥号的用法——当然这样的皇帝名号同时也就具有了谥号的性质,这实际上是对周人旧制所做的重大变革。

众所周知,秦始皇创建起统一的大帝国,对许多旧有的制度都做了重大更改,这是中国历史上的一次巨变。赵正创制的从“始皇帝”以至“万世皇帝”这一套相当于谥号的皇帝名号,虽然因秦的短祚很快就退出历史舞台,秦代的皇帝,不过二世而已,但它还是作为秦朝一项新的重大创制,在历史上留下了深深的痕迹。不管它究竟是成也好,是败也罢,澄清这一名号的谥号性质,还是可以为我们更好地认识秦朝的历史,认识周秦之际的社会变化,提供了一项重要的观察标志,并不仅仅是什么是否叫赵正为“始皇帝”好这样一个单薄的问题。

好了,今天我就讲到这里,谢谢大家。